어느 토론회 자리에서 “한국의 입시에 대해 투명가방끈과 같은 수능거부 운동도 매우 의미 있고 근본적인 운동이며 또 한편으로는 대학을 ‘잘’ 가는 것 역시 운동일 수 있다고 생각한다.” 답했었다. 나는 어떤 사람이고 어떤 삶을 원하는지, 내가 원하는 삶을 살기 위해서 내게 필요한 것은 무엇인지, 그러기 위해 대학이 어떻게 필요한지, 어떤 전공이 필요한지에 대해 충실히 고민하는 것. 그래서 대학간판이 아니라 나를 고민하고 내게 맞는 대학에 ‘잘’ 가는 것. 그 역시 훌륭한 실천이라고 말이다. 그런데 지난 주말 한 고3 학생을 만나고 나서야 내가 무슨 이야기를 하는 건지도 모르고 그 말을 읊어댔다는 것을 깨달았다.

“선택을 해야 했어요. 대학을 가기 위한 과정들인지 아니면 내가 왜 대학에 가야 하는지를 스스로 찾고 설명하는 과정인지. 후자가 되면 좋겠다고 생각했어요.”

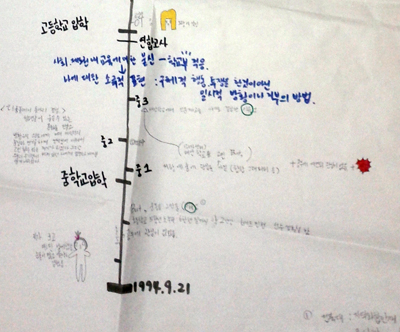

수능을 치지 않은 그 사람은 면접과 자기소개서 등의 전형으로 입시에 응했다. 이력서는 휴먼굴림체로 써야하고 자기소개서는 닭살돋움체로 써야한다는 말처럼, 입시에 내는 자기소개서는 스스로를 오글거릴 정도로 포장하기 마련인데 그 과정들에 대해 고민이 들었다 했다. 그리고 고등학교 3년을 뒤돌아보기 위해 그간 썼던 일기장과 메모들을 모두 꺼내 다시 읽어보며 고민해보고, 자신의 삶에 대해 연대표도 그려보고, 고민을 이야기할 때 잘 정리되지 않자 나중에는 가족들과 속기를 해가며 이야기했다고도 했다. 그러고 나니 자신이 살아온 3년이 스스로에게 ‘아, 그럴만했구나.’라고 납득이 되더란다. 무엇이 납득되었는지는 모르겠지만, 그냥 그럴만했구나-라는 느낌이 들었다고. 그리고 그렇게 정리한 내용으로 자기소개서를 썼다고 했다.

갈 대학을 고르는 것도 내가 생각한 것과 달랐다. 그 사람은 미술을 하는 사람이었는데 한 책을 읽었고 그 책의 저자가 교수인 걸 보고는 그 교수에게 배우고 싶어서 그 교수가 있는 대학을 가기로 했다고 했다. 당연히 미술과 교수일 거라고 생각했는데 철학과 교수란다. 생각해보니 미술을 하는 사람이라고 반드시 그 대학의 미술과에 꼭 끌려서 갈 필요는 또 무엇인가 싶어졌다. 대학이라는 공간이 엄청난 전문가로 갱생되기 위한 공간도 아닌데 말이다.

조근조근 이야기하는 얼굴을 보면서 외려 내 눈에서 눈물이 날 것만 같기도 하고 질투가 엄청 나기도 했다. 스스로를 설득하고 스스로가 납득될 수 있는 과정. 그렇게 대학에 갈 수도 있었다. 매사 그렇듯, ‘어떻게’가 중요하다. 나도 저 이처럼 살아야지.

덧붙임

진냥 님은 "교사로 밥을 벌어먹은지 십년차. 청소년들의 은혜로 청소년인권행동 아수나로에서 활동하는" 활동가입니다.