기적이다. 내가 살아서 이 글을 쓰는 것은. 케이프타운의 Lion's head. 일명 사자 머리라는 산을 올랐다. 잘 타면 오십분, 보통 사람 실력으로는 한시간반이면 오르는 산이라고만 했다. 정상에서 바라보는 해질녘이 끝내준다고 네시경에 등반을 시작했다. 함께 오른 동생은 롱스커트를 입고도 휘적휘적 나아갔다. 그 속도를 쫓다 속이 두어번 울렁거려 먼저 가라 신호를 보냈다. 쉬엄쉬엄 가다보면 결국 정상이 나오리라. 아니나 다를까 정상은 어느새 코앞에 와 있었다.

직선거리로 20미터 될까. 그 짧은 구간은 살아있는 공포였다. 까딱 잘못 균형을 잃으면 한 목숨 져버리는건 일도 아니었다. 사방이 깎아내지르는데, 안전 장치하나 없는 미끄러운 돌산. 바위 하나를 오르는데 평소 안쓰는 근육을 쓰니 어떤 때는 허벅지가 어떤 때는 어깨가 놀라 담이 온다. 누구 하나 절벽 아래로 스카프 날리듯 휙 떨어져도 누구 하나 나서서 구할 수도 없는 그런 곳. 정신이 아득한 채로 기어올랐다. 바위에 드문드문 박힌 사슬 손잡이 근처에는 ‘등산시 위험은 네가 다 감수해야 한다’는 식의 경고가 써있었다. 응급상황시 전화번호도 있었는데, 어쩌면 오늘 전화를 걸 수도 있겠다 싶었다. 불길한 생각은 하지를 말자며 이내 사납게 머리를 흔들었다.

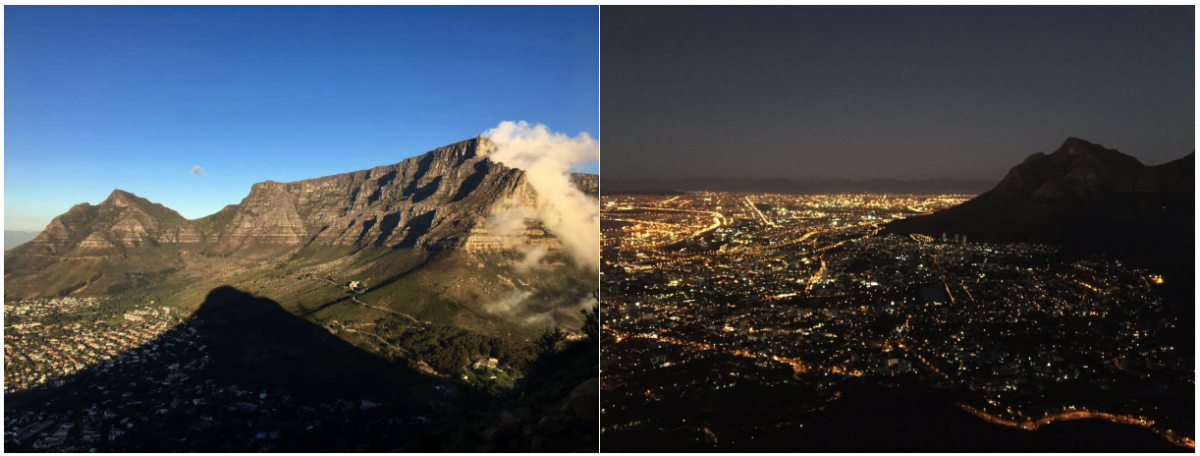

들리는 소리에 의하면 난 사색이 되어 정상에 나타났다 한다. 이마에 땀이 흥건했다. 식은땀이었다. 포기하지 않고 정상까지 간 이유는 오로지 혼자 내려가는게 엄두가 나지 않았기 때문이었다. 노을이고 나발이고 해떨어지기 전에 내려와야 한다는 생각에 정상에 오르자마자 내려가자 종용했다. 해는 기가 막히게 낙하 중이었다. 동생은 셔터를 누르느라 정신이 없었다. 뭐 그리 호들갑스레 경탄할 경관인가 싶었다. 하산 중반부터는 해가 다 져 캄캄해졌고 아래로 보이는 도심의 야경에 의지해야 했다. 두어번 발목을 접질렀지만 온 신경을 모아 한 걸음 한 걸음 내딛은 덕분에 사고는 없었다.

해가 다 져서 컴컴한 중에도 사람들은 정상을 향해 가고 있었다. 가는 길이 얼마나 험한지 이미 경험한 나는 그이들을 어떻게든 뜯어 말리고 싶었지만, 표지에 쓰인대로 모든 위험은 그이들이 감수할 일이었다. 관광명소의 안전 관리가 왜 이토록 허술한지. 위험을 예방할 수 있어 보이는데, 개인이 안전에 대한 모든 책임을 떠안아야 하다니, 남아공이라는 나라가 새롭게 보였다.

숙소로 돌아와 축배를 들며 들여다본 사진들은 기가 막히게 아름다웠다. 억울했다. 공포에 짓눌려 누릴 것을 누리지 못했다는 생각에. 보았어도 본 것 같지 않은 기분이었달까. 동생을 앉혀 놓고 안전 불감증에 걸린 사람을 질책하듯이 앞으로 어떤 여행을 하더라도 이렇게 위험을 감수해서는 안된다고 지겹게 잔소리를 해댔다. 내가 느낀 공포의 여진이 계속 되고 있었으므로. 이야기를 한참 듣던 동생이 의아하다는 표정을 지으며 되려 ‘뭐가 그리 무서웠냐’며 반문한다. 그러다 큰 깨달음을 얻었다는 듯 날 지긋이 응시하며, '아... 언니 다리가 짧아서 힘들었겠다' 하더라. 하 참. 녀석이 세치 혀로 또 내 허를 찌른다. 그건 다소 사실이므로 헛웃음이 나왔다. 하지만 아무리 생각해보아도 내 짧은 다리는 잘못이 없다. 사고를 각오해야지만 기막히게 아름다운 일몰을 감상할 수 있다면 나는 앞으로 그 산, 아니 그 산이 있는 나라로는 여행 안할란다.

※ 이 글은 지난 6월, 9박 10일 일정으로 떠난 남아프리카공화국 여행기의 일부이다.